チャイルドライフ・デザイン

子どもの入院生活のすべてに渡り,大人の知り得ぬ恐怖心や不安感や自責の念から解放し,治癒効果を高めるためのデザインのことです.

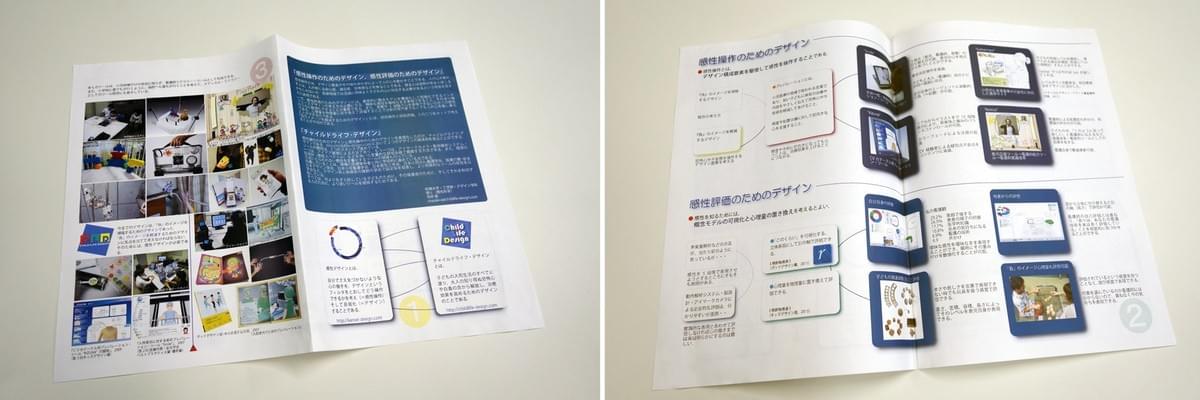

感性デザイン学によるツール開発の考え方と実際に開発したツール等について公開します.

[J-STAGE:看護医療現場を支援するチャイルドライフ・デザイン<特集>新たな社会づくりのためのデザイン]

感性デザイン学がベース

チャイルドライフ・デザインとは、入院患児の心に焦点を当てたデザインです。ここで言うチャイルドライフとは、入院生活を指していますが、在宅も含みます。

入院した子どもの心と付き添う保護者の心に配慮した感性デザインが必要であると感じて、2002年から患児の心に焦点を当てたデザインに着手していました。2004年に北里大学病院小児病棟3Aの看護師・師長に共同研究の提案をし、快諾して頂いたことから学術的な研究としてスタートしました。この取り組みを始めとして、他の病院や看護学系の大学との共同研究によって開発したツールを公開したのが、本サイトです(2005年4月8日公開)。ツールは,感性デザイン学をベースとして開発しています.感性デザイン学というと聞き慣れない人もいると思いますが,日本学術振興会・科学研究費では,人間情報学およびその関連分野/感性情報学関連/感性デザイン学(P27の61060参照)という学問体系の中に位置づけられています.

[感性デザインのサイト][電子書籍:感性と情報からデザインを考えるために]

目指すこと

小児病棟における入院生活は,外部からは見ることのできないブラックボックスの社会です.見ることができるのは子どもが入院したときに限られるため,とても改善の提案はできません.多くの親が子どもを看てもらっているという負い目にも似た感情がそれを阻止してしまいます.入院が長期になればなるほどその感は大きくなるでしょう.人質を取られているのだから言えるはずもないと思う親もいるでしょう.このブラックボックスの社会をデザインが置き去りにしたのは,市場原理が処置の効率を上げるためだけに焦点を当て,子どもや保護者の心へ配慮すべき重要性に気がついていなかったからです.気づいていたとしてもなおざりにしてきたのです.言い換えれば,デザインは『快のイメージの増幅』に焦点を当て,『負のイメージの軽減』に焦点を当てて来なかったのです.

当サイトは,ツール開発の考え方やツールを開示すことで,小児看護における子どもの心に配慮したデザイン展開が,子どものみならず,保護者の心,医療者の心をより良い方に向け,看護医療のリテラシーを高めるデザインの発展となることを目指しています.

News

February 13, 2026第36回工学部デザイン学科 卒業展/大学院 修了展を文京キャンパスで開催 2月13日(金)15:00-19:00(プレオープン) 2月14日(土)10:00-19:00[感性インタラクショ...December 1, 2025enEco(ジェネコ)は、ジェノグラム(Genogram)およびエコマップ(Ecomap)の構造を基盤としています。 非常に簡単に、且つ、分かりやすく記せば、ジェノグラムは夫婦や子ども・孫など血...November 9, 2025医療デザインサミット2025のテーマは「ENDING DESIGN - 人生の終焉をデザインする」でした(251109)。 大阪樟蔭女子大学(東大阪市)にて開催 東大阪市出身の池永昌之先...November 3, 2025ウルサン大学 デザイン学部 デジタルコンテンツデザイン学科で特別講義を実施しました(251103)。 テーマ:感性を可視化するデザインJuly 1, 2025本書は、「感性」という目に見えにくい人間の内面を出発点に、問いを立て、カタチにしていくデザインの思考と実践を探求する一冊です。教育・医療・福祉など、人と深く関わる分野でデザインに携わる方々に向け...March 31, 2024第18回キッズデザイン賞の募集が、3月1日より開始されています。 ⭐️ 応募説明会は、4月3日(水)10:00〜11:00 zoomで開催 第18回キッズデザイン賞 (後援:経済産業省、...他の投稿ディストラクション,ストレスコーピング

コミュニケーション

教育

Keyword

感性デザイン

感性デザインとは,自分でも気づかないような心の働きをデザイン要素を駆使してどう心に変化をもたらせてより良い方向に導くことができるかを考え,そしてカタチあるものないものに限らず具現化することです.

「感性デザインとは何か」を知るためには「デザインとは何か」を知ることが必要です.デザインの定義はいろいろありますが,「問題解決の行為」です.当然「問題の発見」を含むのは言うまでもありません.

一般的に見ると「デザイン」は,デザイナーの感性によって成されるものなのになぜわざわざ「感性」と付ける必要があるのか疑問に思うはずです.それはデザイナーの感性だけでは太刀打ちできない,心に焦点を当てなければならない問題解決領域があるからです.つまり,人の「心の変化に焦点を当てた問題解決の行為が感性デザイン」ということになります.

感性操作

感性操作とは,人の感性(=心)を動かすことです.このキーワードが重要であると考えるに至ったのは,「負のイメージを軽減するためのデザイン」の重要性に気がついたからです.今までのデザインは,分かりやすさも含めて,全て「快のイメージを増幅するためのデザイン」だったのです.楽しい・面白いと言うのは消費社会に求められるので当然です.しかし,それだけでは太刀打ちできない領域があるのです.その最たるものが小児看護の世界です.

デザイン要素を駆使して,快のイメージのを増幅したり,負のイメージの軽減したり,人の感性(=心)をより良い方向に導くことが,感性操作なのです.この考え方は病人だけではなく,様々な人の心に必要なはずです.

感性を操作すると聞くと怖いというイメージを抱く人がいるかもしれませんが,小児医療の現場において急を要す処置治療が多々あります.子どもの恐怖感や不安感を一気に軽減する必要性・重要性を考えれば操作という言葉は,決して悪い意味での操るというイメージを含んではいないのです.

感性評価

感性評価とは,人の感性(=心)を評価することです.なぜあの製品が好きなのか,どうしてあの子が好きなのかといった心を決定している要素を抽出し,重み付けをすることです.しかし,一般的な手法である1から5までの数値を選んでもらう5段階評価は,「分析しやすいように数値に置き換えなさい」と言う大前提があるのです.考えてみれば,性質の異なる質問なのになぜ同じ5段階で良いのかを考えるととたんに,精度に疑問が出てきます.

心のイメージは,用意された1〜5段階の数では表現しきれないという心の働きがあるはずです.例えば,「私のことをどれくらい好き?」と尋ねられたら5段階評価の数値で悩むより,両腕を開いて表現した方がピッタリくるのと同じです.怒りを評価するときには,両腕を広げるのではなく,粘土の塊を拳で殴ってその凹みを触覚と視覚で感じる方がしっくりくるはずです.体積の変化量を計れば数値化も可能であるばかりかもっと意味がありそうです.

つまり,評価は用意された数値よりもっと的確な方法があるということなのです.曖昧な感性は,曖昧なまま表現することが重要なのです.さらにたちまちの内に数値化されることを考えればよいのです.講演論文:「感性評価のためのデザイン」日本基礎心理学研究(pdf427K)

子どものためのデザインは親のためのデザインでもある

子どもの恐怖感や不安感を軽減するためにデザインを進めていくと,親のためのデザインでもあるということに気がつきます.例えば,共同研究先の佐賀大学附属病院の小児科医が心理量を物理量で評価するツールの球を使って気持ちを尋ねると患児の顔がみんな明るくなり,それを見ているお母さんの顔もまた明るくなり,医療者が子どもの心のことを知ろうとしていることに驚きと共に感謝の意を伝えるという報告がありました.子どものためのデザインは,親のためのデザインであることを最初から考えることが重要ということです.

そもそも子どもに玩具を買う決定権は親にあり,親はこちらの知育玩具の方が良いと判断し子どもに願いを込めて買うわけだから今までだって親のためのデザインを考えていたではないか,というのとは全く異なる視点です.

子どもの恐怖感を軽減するデザインが,連鎖として親の安堵感を生むデザインを考えると言うことです.子どもの理解を高める方法にある機能を入れることで親の理解力を高めるデザインを考えると言うことです(Kizuna:CVカテーテル用プレパレーションのようにプレパレーションの最中に親がもっと知りたいと思った時,それに応えるためのデザイン要素を考えて設計すること).

子どものためのデザインは看護教育のためでもある

患児のためのツールは,看護師と一緒に扱うことが多いのが現状です.看護師が作成するプレパレーション・ツールは,その子どもを思う心に溢れています.それは逆にその子どものためだけのツールになるということです.つまり一方通行のデザインです.これに対してツールを看護師が扱うことで看護師が気づくことができるデザイン要素を考えることが双方向の教育を考えることになるのです.

例えば,Smileや「入院患児のためのプレパレーション用絵本(グッドデザイン賞受賞)」で子どもの視点を取り入れたことで,ストレッチャーで手術室に向かう時に流れるように感じる天井や,医療者に覗き込まれることが恐怖感や不安感を増幅していることを看護師自身にも気づいてもらうことができます.看護師が患児に説明している時,同時にその感覚を共有することは,看護教育にとって重要です.チャイルドライフデザインは,感性デザイン学がベースとならなければならないということも理解できると思います.「小児がん食事基準の可変性に対応した携帯サイト」では,保護者がTwitterで呟けば,寛解までのレベルによって食材などの加工方法が返ってきますが,看護師・栄養士・医師などによって文言を決めることで保護者も看護師も知識を増やすことができる仕組みをデザインしているのです.

プレパレーション・システム

チャイルドライフ・スペシャリスト紹介の本には,プリパレーションに看護師も病棟保育士も手を出すべきでなというニュアンスで書かれていますが,共感できません.看護師がプリパレーションをやる意味・意義,病棟保育士(医療保育士)がプリパレーションをやる意味・意義はそれぞれにあるはずです.例えば,注射など痛いことをする看護師であるからこそプリパレーションに関わる姿勢が,痛いことを全くしない人より真剣でそして深いところまで考えて実践できるはずです.一方,痛いことをしない病棟保育士(医療保育士)への患児の笑顔が違うことも知っています.一緒に遊んでくれ寄り添ってくれる保育士にしかできないプリパレーションが必ず存在します.つまり,立場の違いによるプリパレーションに対する考え方をそれそれが明らかにすることによって,より深いプレイステーションができるのです.日本に適合したプリパレーションは,看護師,病棟保育士(医療保育士),医師,病棟心理士,スペシャリストがそれぞれの立場でプリパレーションを考えてシステム化することによって,欧米よりもっときめ細やかな配慮と共に実践できるはずです.プリパレーション・システムと謳っているのは,最終的には,時と場所,そしてそれぞれの立場で行う意味・意義をシステムとして構築すべであり,ツール開発もそれを考える必要があるからなのです.

プレパレーション実施者は母親に勝る者なし

プレパレーション・ツールを使った実験(動作解析システムによる実験)では,「痛いことをする(注射などの)説明」や「面会後のお別れ場面」,「母子分離(処置室,手術室などに入る場面)」では,デジタルツールであろうがアナログツールであろうが,患児は看護師ではなく必ず母親の方を見るのです.これは恐怖感や不安感が増した時,心のよりどころは母親に勝るものはないことを示しています.

本来なら母親がプレパレーションを実施した方が子どもの心に取っても良いと言う考えを裏付ける結果を得ましたが,なぜ全てにおいて実施できないかというと医学的知識が乏しいからに他ありません.医学的知識がなくてもできる範囲が「Smile」や同内容の絵本です.実際に「医療者に依頼してもプレパレーションをしてくれないのでSmileを子どもに使わせてもらえないか」という依頼があります.

もっと難し内容のプレパレーションでも,医学的知識をデザインで分かりやすく伝えることができれば,母親にも十分実施ができるのです.それを可能にするためには,精密なデザインよりも概念として正確に伝えるデザインが必要になります.

ところで,プレパレーションを母の手に渡すべきであるということに反対する医療者がいるのも事実です.しかし,例えば,医療知識が豊富である看護師の子どもが他病院で手術を受けるとして,見ず知らずの看護師がプレパレーションをするなら自分がやった方が良いと考えるのと同じことなのです.医療知識があれば,自分がやりたい.その親に応えるデザインは,可能なはずです.

倫理審査委員会は指摘のためではなく患児のために

倫理審査委員会を経なければならないのは当然です.ところが,倫理審査委員会が医療関係者自らの首を絞めているだけではなく,患児の不利益になっていることにもっと真摯に考えなければなりません.倫理審査の結果が出るまでの長さは,その間に患児の不利益になっていることを考えなければなりません.

本来医学が人体実験など倫理に反することへのブレーキのシステムですが,それを看護学の世界に持ち込むとカタチを変えて的外れなところの指摘に使われます.例えば,アナログツールとデジタルツールの比較実験計画だとデジタルの方が良いのだからアナログツールを使った患児は不利益を被るためダメだというような指摘です.デジタルツールの方が良いという思い込みがこういうことを言わせます.

倫理審査委員は,経験が豊富であれば大丈夫と思ってはならないのです.この危うさは,鬱病の人へがんばれと励ます(経験豊富な)人と同じです.常識があれば倫理審査ができると思うのは大きな間違いです.

もう一つの問題は,倫理審査委員会だから何かを指摘しなければという感覚です.コメントを求められれば何か言わなければと言う切迫感に似ています.倫理審査の定義を挙げ列ねるより,これは誰のためで何が本当に倫理に反しているのか,それを議論し精査することが大切です.(実は多くの医療関係者がおかしいと思っています.倫理審査の遅さや理不尽と思えることを指摘すると「思っているけどそんなことを言ったら針の蓆です」「外から言ってもらえないでしょうか」と言われます)

人間性がツールを生かしツールが人間性をつくる

20年近くに渡って多くの看護師,医師,病棟保育士,心理士などと直接・間接的に関わってきましたが,資格より「最後は人間性(=患児を思う心、その親の心中を深く察する能力)」につきます.

人を本当に思う心は,生まれ持った能力であり,家庭教育の賜物だと思います.人を本当に思う心というのは,エンパシー能力です.すなわち共感能力,その人の立場になって気持ちを理解できる能力のことです.これを持ち合わせていない人がプリパレーションを実施しても子どもの心には響きはしません.

患者中心の医療と言われるものの患者側が思う程感じていないのは,カタチあるモノとして見えないからです.思いの話しだけでは伝わった伝わらないということに終始してしまうからです.カタチあるモノとは,ハードであってもソフトであっても良く,確かに存在しているという実感覚です.

人を思う心は,共感することや気づきから始まるとすれば,そのデザイン要素は何なのかを考えることです.そしてそれを組み込んだツールを開発し学術的な検証をすれば良いのです.次にツールを使うことで説明者が患者の心に気づく仕組みを考えれば,更に上のレベルのツールとなるのです.

医療施設にこそ感性デザインセンター

入院患児を対象としたデザインは,市場原理主義の最たるものでしょう.それは,大学のデザイン系学部・学科から多くの人材が輩出されているにも関わらず.看護医療現場に患児の心に焦点を当てたデザインがほとんど出ていないことを見れば分かります.看護学部・医学部とデザイン学部があるかどうかは関係はないのです.本当に利用すべきツールが常に創られて進化していくだけの環境があれば,これが変わります.

しかし,その環境を確保するのは非常に難しいのです.大学で病気の子どものためのでデザインを展開する意味は,学術的に捉えて開発できる点ですが,二つの問題点があります.一つは,開発したらその時点で基本的にそのツールは終わるということです.学生は卒業してしまうとツールのメンテナンスも開発も止まるのです.もう一つは,現場の要望をリアルタイムで把握できないということです.子どもの意見・保護者の意見を汲み取るシステム形成に時間がかかるのです.病院とは独立していながら,しかし同じ方向を向いて研究を進めることができる感性デザインセンターがあると真の「患者中心の医療」の具現化ができるのです.

カタルシス効果を得るための遊び

カタルシスとは,代償行為によって得られる満足を指します.代償行動とは,何かによって自分の思いどおりにならない時の心を解き放つために取る行動です. 長い治療の苦しみや悲しみを言葉に出して露呈したり絵にすることによってそれらを解放することができますが,悲しい時に悲しい曲を聴くと癒されるというのもその範疇です.しかし,小さな子どもは効果的な行動が取れませんから遊びによってそれを支援することが良いと言われています.ところが専用のツール(玩具)はほとんどありません.そこでカタルシス効果を得るためのツールを考える必要があります.つまり,遊びのデザインに心理治療としてのカタルシス効果を持たせるデザイン要素とその構成要素を考える必要あるのです.

入院が長くなればなるほど,無意識のうちに抑圧されている過去の苦痛や恐怖を表出させることによって押しつぶされそうな子どもの心を解放し,心の緊張を解く必要がありますが,それには,感情や葛藤が遊びという表現とともに表出しやすいデザインとそのシステムを考えることが必要になります.子どもに限らず抑圧されている心に気づいていない場合がありますからある行為(ここでは遊び)によって効果を得られるという仕組み(システム)もまた重要というわけです.もう一つは一気に解放するためのデザインも考える必要があります.フラストレーションに対して回避すべき代償行動が取れないためにストレスが蓄積され,もはや遊びなどでは解放できないという場合もあるからです.

ところで,今なお子どもは病院に遊びに来ているのではないのだから遊びは不要という考えの医療者がいます.その医療者を子ども時代に戻し入院患児と同じ状況を体験させることができれば,遊びの意味をはき違えていたことに気づくはずです.

Profile

管理人

岡崎 章/AKIRA OKAZAKI

博士(感性科学)[Doctor of philosophy in Kansei science](筑波大学)

「デザインにおける感性の働きに関する研究」/The function of Kansei in Design Process・所属学会

日本デザイン学会 / 人間工学会 / 感性工学会 / 日本小児看護学会 / 医療の質・安全学会 / 他・職 歴

東北芸術工科大学 デザイン工学部 生産デザイン学科 助手(1992年〜1997年)

筑波大学 芸術学系 専任講師[感性評価構造モデル構築特別プロジェクト専従研究員](1997年〜2002年)

拓殖大学 工学部 工業デザイン学科 准教授(2002年-2008年3月)

拓殖大学 工学部 デザイン学科 大学院教授(2008年4月〜現在に至る)

理工学総合研究所 所長(2017年4月〜2021年3月)工学研究科 情報・デザイン学専攻主任(2021年4月〜)

慶應義塾大学 理工学部 非常勤講師 (1999年〜2009年度)

武蔵野美術大学 デザイン情報学部 非常勤講師 (2004年-現在に至る)・委員等

中学校学習指導要領解説 美術編 作成委員 (2008年7月公開)

H23年度 科学研究費 審査員(情報学/感性情報学・ソフトコンピューティングA)

H26年度 科学研究費 審査員(人間情報学/感性情報学)

H27年度 科学研究費 審査員(人間情報学/感性情報学)

キッズデザイン賞 審査委員(2017年〜)感性デザインのサイト運営

ブログ

研究紹介

研究紹介パンフレット

受 賞

- 2023.12.15 DESIGN INTELLIGENCE AWARD 2023, Honorable Mention Award 受賞, 「Relationship Evaluation Tool Using Two-Stage Tactile Sensation(2段階触覚を用いた自己と他者との関係性評価ツール)」

- 2018.7 第12回キッズデザイン賞,「痛み評価ツール [Pamin]」

- 2015.11 ウッドデザイン賞,(技術・研究分野/ハートフル

デザイン部門),「イメージ心理量を測るツール」 - 2013.7 第7回キッズデザイン賞,「負のイメージ心理量を定量的に評価できるツールの開発」

- 2013.6.24 日本デザイン学会 グッドプレゼンテーション賞,「子どもの心理量を評価するツールの開発」

- 2012.11.3 拓殖大学 総長賞,(チャイルドライフ・デザインという新しい概念を創り進めている研究等を評価)

- 2012.7.13 第6回キッズデザイン賞,「Someoto(染音)」

- 2012.6.24 日本デザイン学会 グッドプレゼンテーション賞,「高リアリティ,且つ,低恐怖感の視覚刺激表現に関する研究」 2012.6.24

- 2012.3.13 Best Paper Award,Development Of A Foods Information Service System For Parent Of A Childhood Cancer Patien」,The Clute Institute International Academic Conferences(Session Title: Educational Technology)

- 2011.10.3 2011年度グッドデザイン賞「概念モデル可視化ツール“rami”」

- 2011.6 Medical Design Award 審査委員特別賞「小児がん食事基準の可変性に対応した携帯サイト」 2011.6.19

- 2010.7 第4回キッズデザイン賞,「看護師と患児の関係を密にして安心感を支援するツール」

- 2010.5 2010 KOSES & JSKE Cooperative Symposium 優秀論文発表賞

- 「The development of the conceptual model visualization program」

- 2009.8 第3回キッズデザイン賞,「CVカテーテル用パレーション・ツール“KIZUNA”の開発」

- 2008.11 拓殖大学 総長賞,(小児患者の立場に立った一連の研究・活動を評価)

- 2008.9 日本感性工学会 優秀発表賞,「小児骨髄穿刺におけるプレパレーション・ツールの開発と効果」

- 2008.6 日本デザイン学会 グッドプレゼンテーション賞,「動体検知を用いたストレスコーピング・ツールの開発」

- 2007.11 医療の質・安全学会 ベストプラクティス優秀賞,「入院患児に対する術前プレパレーション・ツール“Smile”」

- 2007.10 2007年度グッドデザイン賞(中小企業庁長官 特別賞),「入院患児のための手術用プレパレーション」

- 2000.10 日本感性工学会優秀論文発表賞,「鑑賞用リモートコントロールロボットによる感性行動」

- 1998. 第3回ニューテクノロジー振興財団懸賞論文 特別賞 ,「感性のニューテクノロジーと遊び」

講 演

- 「感性を可視化するデザイン」,ウルサン大学 デザイン学部 デジタルコンテンツデザイン学科,2025 11 3

- 「アイデアの源泉とカタチにする熱意」,医療デザインサミット2023 ,2023.11.18

- チャイルドライフ・デザイナー岡﨑 章先生が語る!! 『観察-着想-発明の思考法』 ,日本医療デザインセンター,2023.8.28

- 「看護とデザイン」名古屋学芸大学,メディア造形学部デザイン学科,zoom開催,2022.10.27

- 「感性デザインによる情緒的支援と評価」, 第41回 日本看護科学学会学術集会 教育セミナー,2021.12.4

- 「チャイルドライフのデザイン」第8回チア!ゼミ,zoom開催,2021.10.30

- 「看護のための感性評価ツールデザイン」日本官能評価学会2019年次大会[テーマ:「言葉によらない官能評価」]東京家政大学(板橋キャンパス), 2019.11.17

- 「患児・患者の心を伝え・知るための感性デザイン」第50回 東京医科大学八王子医療センター 市民公開講座,2018.10.6

- 「感性デザインの視点」,愛知県立大学 認定看護師(がん性疼痛看護分野,がん化学療法看護分野)フォローアップセミナー,2015.9.26

- 「デザインによって活かす」日本基礎心理学会・シンポジウム2首都大学東京京 南大沢キャンパス,2014.12.8

- 日本マーケティングリサーチ協会,『未来をつくり出すリサーチ ~デザインの世界に学ぶ価値創造の方法論~』(JMRA出版委員会機関誌「マーケティング・リサーチャー」122号特集連動企画),ハイアットリージェンシー東京京,2013年11月29日

- CIAJ(情報通信ネットワーク産業協会)講演,2018.10.8

- 「感性操作と感性評価のデザイン ーチャイルドライフ・デザインー」,北海道大学 情報基盤センター,北海道大学,2013年8月10日

- 「感性デザインとは -デザインを知る,感性を知るー」第87回千葉授業づくり研究会,千葉大学,2013年7月20日

- 「チャイルドライフ・デザイン -負のイメージを軽減するデザイン-」,日本デザイン学会第59回春季研究発表大会,オーガナイズドセッションB:キッズデザインの展開,パネリスト,2012年6月23日

- 「医療領域におけるインタフェースデザイン理論」,富士通デザイン株式会社,2011年4月15日

- 「子どもの治療・回復を支援するインタラクティブ・ツール」日本小児がん看護学会,教育講演,東京ベイホテル東急,2009年11月28日

- 「感性操作のためのデザイン,感性を知るためのデザイン」第63回学術講演会(ファジィフロント), 日本知能情報ファジィ学会関東支部・日本人間工学会感性情報処理・官能評価部会 主催,2009年10月31日

- 「小児看護医療現場を支援するチャイルドライフ・デザインとは何か」日本デザイン学会第56回春季研究発表大会,オーガナイズド・セッション(テーマ:デザインされたものの提供からデザインすることの共有へ),パネリスト,2009年6月27日

- 「看護医療に必要なチャイルドライフ・デザインの展開」招待講演,ウルサン大学,2008年12月5日

- 「看護医療に必要なチャイルドライフ・デザインとはなにか?」特別講演,札幌市立大学,2008年10月8日

- 「子どもと家族中心の医療を考える」第18回日本小児科看護学会学術集会,一般校公開シンポジウム,シインポジスト,2008年7月26日

- 「痛みを伴う検査・処置をうける子どもの心理的準備」東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科 思春期看護研究会,2008年2

- 「小児看護における感性デザインの役割 ~チャイルドライフ・デザインの必要性とその展開~」,(社)計測自動制御学会 システムインテグレーション(SI)部門 ロボット・セラピー部会,2006年11月

- 「学・学連携デザイン-プリパレーション・システムの構築におけるデザイン-」,横浜デザインサミット2005, 2005年3月

- 「デザインにおける感性の働き」,日本人間工学会 感性情報・官能評価部会,Nov.2002 「The function of Kansei in Design Process」,University of ULSAN,Aug.2002

- 「美術鑑賞ロボットは夢になれるか-感性評価の現在と未来-」,第23回美術科教育学会,Mar.2001 「Kansei Behavior & Kansei evaluation」,Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS),Jun,2000

著書 等

- 「感性でひらくデザイン」Kindle版(デジタル&ペーパーバック)株式会社KANSEI DESIGN,pp1-109,2025年7月1日

- 「論文の書き方」Kindle版,株式会社KANSEI DESIGN,pp1-30,2021年9月28日

- 「感性看護を支援するデザインの考え方」小児看護 8月号,へるす出版,カラーグラフ,1098−1107,2021.8.15

- 「こどものためのデザインを進めるために」デザイン学研究 特集号,日本デザイン学会,88-95,2020.5

- 「感性と情報からデザインを考えるために」Kindle版,株式会社KANSEI DESIGN,pp1-122,2019年3月20日

- 小児看護ベストプラクティス チームで支える!子どものプレパレーション 子どもが「嫌」「怖い」を乗り越え,達成感を得るために,「子どもの見方や感じ方」,中山出版,66-71,2013年6月

- 「チャイルドライフ・デザイン -負のイメージを軽減するデザイン-」,医療福祉建築 176号 特集:医療環境とデザイン,12-13,2012年7月1日

- 「概念モデル可視化による感性評価」,INDUSTRIAL ART NEWS No.39+ 産業工芸研究 No.21,財団法人工芸財団+日本工芸技術協会 出版・発行,21-26,ISSN 2186-2958,2012年3月15日

- 「看護医療現場を支援するチャイルドライフ・デザイン」日本デザイン学会誌デザイン学研究特集号 第17巻4号通巻68号,特集/ 新たな社会作りのためのデザイン,pp.4-13,2011

- 「感性科学から看護観を捉える」臨床看護臨時増刊号vol.36 No.12,1667-1675,へるす出版,2010年

- 『感性操作』するインタフェースを持つインタラクティブツール,小児看護,カラーグラフ,へるす出版,1184-1190,2010年8月

- 「感性デザインとは -デザインを知る、感性を知る」株式会社デザインコンパス,1-208,2009年7月7日

- 「中学校学習指導要領解説 美術編」共著,文部科学省,1-105,2008年7月

- 「チャイルドライフ・デザイン」小児看護,カラーグラフ,へるす出版,1360-1369,2007年9月号

- 「入院患児のための手術用プリパレーション」 共著, 株式会社 O Creation ,2006年11月

- 「感性評価1」岡崎 章,編著,筑波大学感性評価構造モデル構築特別プロジェクト研究組織研究報告集,pp.1-253,1998年3月

- 「感性評価2」岡崎 章,編著,筑波大学感性評価構造モデル構築特別プロジェクト研究組織研究報告集,pp.1-495,1999年3月

- 「感性評価3,pp.1-558,岡崎 章,編著,筑波大学感性評価構造モデル構築特別プロジェクト研究組織研究報告集,2000年3月

- 「感性評価4」岡崎 章,編著,筑波大学感性評価構造モデル構築特別プロジェクト研究組織研究報告集,pp.1-662,2001年3月

- 「感性評価5」岡崎 章,編著,筑波大学感性評価構造モデル構築特別プロジェクト研究組織研究報告集,pp. 1-737,2002年3月

科研費

Ⅰ.科学研究費[筆頭]

- 基盤(B),2012-2014,入院患児の負のイメージ心理変化量を定量的に評価するツールの開発」,16,640,000円

- 基盤(B),2008-2011,恐怖感・不安感に対してカスタマイズ可能なインフォームドアセント用ツールの開発,18,070,000円

- 基盤(B),2005-2007,入院患児に対するプリパレーション・システムの構築とその効果,10,500,000円

- 基盤(B),2001-2002,遠隔操作ロボットを用いた感性評価構造モデルの構築 ,7,000,000円

Ⅱ.科学研究費[研究分担]

- 基盤(B),2017~2020,感覚モダリティ変換を応用した小児がん患児の食意欲の心理量測定ツールの開発

- 基盤(C),2017-2020,てんかんの手術を受ける患児へのカスタマイズ可能な看護介入プログラムの開発

- 挑戦的萌芽研究,2016-2018, 感性デザインに基づくカスタマイズ可能な高齢者向けパンフレットの開発

- 基盤(C),2016-2018,在日外国人の子どもと保護者用「危険回避教育ツール」の開発

- 基盤(C),2015-2017,発達障害の種類と程度に則しカスタマイズ可能なプレパレーション・ツールの開発

- 挑戦的萌芽研究,平成25年~29年,プレパレーションツールの効果的な構成要素と蓄積・提供システムに関する研究

- 基盤(B),平成25年〜28年,ゲーミフィケーションの学習理論を応用した食育・薬育リテラシー教材の開発

- 挑戦的萌芽研究,平成24年~26年,入院児の発達段階と性差に則してカスタマイズ可能なプレパレーションツールの開発

- 基盤(C),平成22年~24年,小児がん患児・保護者と看護師のための食支援ヘルス・リテラシー・サイトの開発

- 挑戦的萌芽研究,平成21年~23年,入院中の小児に対する事故危険回避教育ツールの開発

- 基盤(B),平成20年~23年,成人移行期の小児慢性疾患患者の心理的社会適応を高める多職種協同患者中心型看護モデル

- 基盤(C),平成17年~18年,インタラクティブメディアを用いた10代の小児慢性疾患患者の心のケアモデルの開発

- 萌芽研究,平成14年,触覚(Tangible)インタラクションを用いた感性情報メディアの研究

- 特定領域研究(A),平成13年,SCS方式とWeb方式ハイブリッド化した遠隔教育システムの開発

- 基盤(B),平成13年~14年,3Dデザイン発想支援における感性の働きの解明と感性評価構造モデルの構築

- 基盤(C),平成10年~11年,感性評価構造モデル構築基礎実験のための遠隔操作鑑賞ロボットの開発

特 許

- 負のイメージ心理量測定ツール:[実用新案3245336号]2024

- 人の心理状態の評価ツール:[特許7266229号]2023

- 感性情報を用いたリハビリテーション支援ロボット:[特許6886130号]2021

- バイタルサイン測定ロボット:[特許6783000号]2020

- 行動観察装置:[特許第6603833号]2019,ツール:Facilitator

- 感情表現方法と感情表現装置とコンピュータプログラム:[特許第6508988号]2019,ツール:ガッカリ度評価ツール

- 人の心理を定量的に測定する心理量測定装置と測定方法,[特許第6488064号]2019

- 心理量測定ツール:[特許第5078188号]2012,ツール:心理量を物理量で評価するツール

- 概念モデル可視化システムとプログラムと記録媒体:[特許第4831788号]2011,ツール:概念モデル可視化ツール

学術論文

- 小児看護におけるプレパレーションのための自己と他者の関係性評価ツールの開発,鞠 潤亨・山下 利之・岡崎 章,Vol.61, No.4, p. 270-274. 2025

- Development of a child health handbook to acquire independent health behavior: Examination of effectiveness, Izumi SHIMIZU, Junko HATTORI, Akemi KUMITA, Naho ADACHI, Akira OKAZAKI, 27th East Asian Forum of Nursing Scholars, 279, 2024.3.6

- 腹式呼吸によって疼痛の程度とリラックス反応に変化が生じるか,松尾 奈々, 西岡 真依, 塩見 里桜, 前川 莉香, 大姶良 義将, 岡崎 章, 金子 秀雄, 兒玉 隆之,日本感性工学会論文誌,22 巻 3 号 p. 259-264, 2023.6.28

- 若年女性の月経随伴症状に対する呼吸法を用いた聴覚ニューロフィードバックトレーニングの効果,松尾 奈々, 大姶良 義将, 岡崎 章, 他4名,日本感性工学会論文誌,22 巻 2 号,55-162 ,2023.4.20

- 身体オブジェクトを用いたデジタル感情表現ツールの開発,鞠 潤亨・山下利之・岡崎 章、日本人間工学会,人間工学 Vol.59, No.2(’23), 56-62, 2023.4.15

- 痛みのイメージを視覚化するデジタル痛み評価ツールの有効性の検討, 大姶良 義将・山下 利之・岡崎 章,日本感性工学会論文誌,19(4),pp. 405-411,2020.12

- Development of a tool to support "Patient-Centered Medicine”, Oaira Yoshimasa, Okazaki Akira, Isotani Shuji, Hattori Junko, ISIDC 2018, International Service Innovation Design Confernce “Proceeding”, pp371-376, Oct. 2018

- Pamin:痛みの強さと周期を表現できる評価ツール,大姶良 義将, 岡崎 章, 荒井 脩人,日本デザイン学会 デザイン学研究作品集,23巻1号,74-77,2018.3

- プレパレーション前から処置後までの鼻部皮膚温度の変化による入院児のストレス状態の評価 ―花びら型プレパレーション・ツールを用いて―,小児保健研究,服部淳子他5名,77巻4号,pp.373-379,2018.7

- てんかんの手術を受ける患児に対するプレパレーション内容の検討

―看護師が無意識下で行う説明の重みづけと定量化―.新潟医療福祉学会誌 Vol.16 no.2,pp.21-29,2017.3 - Development of spiral-movement robot to reduce anxiety among pediatric patients,Yoshio Nishikawa, Yoshihito Kagawa, Akira Okazaki,Journal of Advanced Computational Intelligent and Intelligent Informatics,Vol.21 No.4 730-736, 2017.7

- 小児看護におけるプレパレーションのための痛み評価ツールの開発,山下 利之 , 近藤 真悟 , 岡崎 章,人間工学 51(6), 435-440, 2015

- Making a Model for Controlling Child Patients' Visual Pain during Preparations,Gi-Dong OH, Hiroo YAMANAKA, Akira OKAZAKI, Junko HATTORI,Transactions of Japan Society of Kansei Engineering Vol. 14(2015) No. 2,p.269-276,Released: April 30, 2015

- Developing Informed Consent Tool for Relieving Fear for Cataract Operation,Oh Gi-Dong, Okazaki Akira, Hattori Junko,International Symposium on Affective Engineering,ISSN:2187-5413,Vol.13 No.1,95-100,2014

- 主観量の評価ツール,岡崎 章,心理学評論,56巻1号,129-142,2013

- A Research about Developing Informed Consent Tool for Relieving Fear for Cataract Operation, Oh Gi-Dong, Okazaki Akira, Hattori Junko, International Symposium on Affective Engineering, CD-ROM, 8 March 2013

- 製品の感性評価ツールの開発 ―概念モデルの可視化を中心に―,崔共碩・岡崎章,日本感性工学会論文誌 11(2),289-295,2012

- 入院患児のための心理量評価ツールの開発,田崎慎也・岡崎 章・服部淳子・山下利之,日本人間工学会誌 48(2), 79-85, 2012.4.5

- 入院中の小児に対する危険回避教育ツールの開発,原田 泰・岡崎 章・服部淳子・森 園子・西原みゆき・山口桂子,日本デザイン学会 デザイン学研究作品集 vol.17,76-79,2012.3.30

- Development Of A Foods Information Service System For Parent Of A Childhood Cancer Patient, Akinori Toguchi, Wakiuchi Hayata, Hitoshi Sasaki, Tomoko Sumiyoshi, Akira Okazaki, Kazunori Mizuno, The Clute Institute International Academic Conferences, 295-299,March 13, 2012

- 易感染性小児がん児の食生活支援モバイルサイトの開発,住吉智子・伊藤望・田中美央・柿沼佐代子・岡崎 章・今井千速・今村勝・村山稔子,木村看護教育振興財団看護研究集録,Vol.18,.49-58,2011

- The development of the concept quantitative visualizer "rami",Hong-Seok Choi・Akira Okazaki,Proceedings of the 2nd International Service Innovation Design Conference(ISIDC2010),269-274,2010

- Literacy tool development for child patient of adult shift period,Shinya Tazaki・Akira Okazaki・Mitsue.Maru,Proceedings of the 2nd International Service Innovation Design Conference(ISIDC2010),205-208,2010

- The Development of the Conceptual Model Visualization Program, Hong-Seok Choi・Akira Okazaki,Korean Journal of the Science of Emotion & Sensibility,Vol.13 No.3,573-580,Sep.2010

- 手軽さと効果を考慮したプレパレーション・ツールの開発,伊藤弘樹・岡崎 章・内藤茂幸・吉川佳孝,日本デザイン学会デザイン学研究作品集,Vol15 No.15,78-83,2009

- デジタルクレーモデラーを用いた感性評価方法の提案,田崎慎也,岡崎 章,日本感性工学会論文誌 感性工学研究論文集,第8巻4号(通号24号),1113-1120,2009

- Interface Design for Assisting Explanation to the Parents of Invalid Children before Kidney Biopsy,International Service Innovation Design Conference 2008, OH Gi-Dong, Akira OKAZAKI, Takayuki Shibata, Shigeyuki Naitoh, 389-399,2008.10.22

- 小児看護におけるプレパレーション・ツールの開発,伊藤弘樹・岡崎 章・内藤茂幸・吉川佳孝,日本デザイン学会研究論文集第55巻第2号通巻188号,pp.97-106,2008年7月

- Development of an Illustrated Book for Medical Preparation Attentive to the Mind of Children with Illness,International Symposium for Emotion and Sensibility 2008, OH Gi-Dong, Akira OKAZAKI,Koji ONDA, Kouki ITOH, Harada Yasushid, Shigeyuki Naitohe,Kikkawa Yoshitaka,Emotion Research in Practice,114-117,2008年6月

- Measurement and Verification of Painter's Eye Movements when Appreciating a Painting,Shinya Kono・Hiroki Ito・Akira Okazaki・Akira Kijima, International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research 2007,No.114(CD-ROM)

- Development and Effectiveness of a “Preparation Tool” in relation to Pediatric Bone Marrow Puncture,Kouki Ito・Akira Okazaki・ Shigeyuki Naito・Yoshitaka Kikkawa,International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research 2007,No.43(CD-ROM)

- 入院患児に対する術前プレパレーション・ツール,岡崎 章・伊藤弘樹・恩田浩司・内藤茂幸・吉川佳孝,日本デザイン学会誌デザイン学研究作品集第12巻第12号通巻12号,24-27,2007年3月

- CGを用いた不可視オブジェクトの可視化と触感表現に関する研究,恩田浩司・菊池 司・岡崎 章,日本デザイン学会研究論文集第52巻第3号,pp.41-48,2005年9月

- Webグループウェアにおける視覚情報によるアウェアネス支援に関する研究,望月 敦・菊池 司・小野塚達也・工藤崇伸・岡崎 章,日本デザイン学会研究論文集第52巻1号,pp.27-36,2005年5月

- Visual Simulations of Hand TouchingIntroducing Elastic Deformation and Color Change,Youhei Ishiguro・Tsukasa Kikuchi・Akira Okazaki,Proceedings of NICOGRAPH International 2005,pp.55-60,2005年4月

- パーソナルポータルPFのためのユーザインタフェースデザイン,岡崎 章,呉 起東,菊池 司,小野塚達也・工藤崇伸,日本デザイン学会誌デザイン学研究作品集第10巻第10号,pp.52-55,2005年3月

- Webナビゲーション技術にみる情報デザイン・情報視覚化の最近の動向,菊池司・伊藤 貴之・岡崎 章, 芸術科学会論文誌Vol.4,No.1,pp.1-12,2005年3月

- デザイン領域の新たなる広がりとしてのExperience Design, 菊池 司 ・工藤芳彰・岡崎 章 ・木嶋 彰 ・古屋 繁,芸術科学会論文誌Vol.3,No.1 35-44,2004年3月

- A Study of the Digital Media Design Education Methodology and Application of Japan and South Korea,Oh, Gi-Dong,Akira Okazaki,Jeong Jae-Wook,Makoto Okamoto,Journal of the Asian Design International Conference Vol.1 11,K-38(CD-ROM) , 2003年10月

- The Development of Method for Visually Simulating Clouds for Outdoor Views -The development of a CG animated production support tool for cumulonimbus cloud simulation based on particle- ,共著,Journal of the Asian Design International Conference Vol.1 61,G-31(CD-ROM) , 2003年10月

- Appreciation Behavior based on Kansei in a Virtual Art Museum using VRML,Akira Okazaki,SeungHee Lee,Akira Hirotomi,Akira Harada,The 5th Asian Design Conference International Symposium on Design Science,CD-ROM,2001年10月

- Appreciation Behavior based on Controlled Robot, Kapros toward Kansei Evaluation Modeling,SeungHee Lee,,Akira Okazaki,Akira Hirotomi,,Akira Harada,The 5th Asia Design Conference International Symposium on Design Science CD-ROM, 2001年10月

- Modeling Kansei:An Analysis of how People Appreciate Art through a Remote Controlled Robot,共著,The 5th Asia Design Conference International Symposium on Design Science CD-ROM, 2001年10月

- モバイルオブジェクト技術を用いた遠隔ロボット操作システムの実現, 松原克弥・加藤和彦・前山祥一・油田信一・岡崎 章・原田 昭, ,コンピュータシステム・シンポジウム論文集,Vol. 2000,No.3,pp.147-154,2000年11月

- KANSEI Elements of User Interface for the Networking Robot,共著,The 4th Asia Design Conference International Symposium on Design Science CD-ROM,1999年10月

- The KANSEI Behavior in the Real Museum and in VRML,Akira Okazaki・Hiroya Igarashi・Akira Harada,The 4th Asia Design Conference International Symposium on Design Science,pp.701-710,1999年10月

- The Visual Information Processing for Remote-Control Robot,Akira Okazaki・Hiroya Igarashi・Akira Harada,The 3rd Asia Design Conference Proceeding Vol II,627-634,1998年10月

- Feedback System for Product Design Using Interne,Akira Okazaki,The 2nd ADC,pp.885-888,,1997年10月

- 手の動きと形からのデザイン,岡崎 章・渥美浩章,日本デザイン学会研究論文集第43巻5号,pp.5-12,1997年1月

他

- お問合せ

誤記入回避のためEmailアドレスはコピペで!

@ 2004 childlife-design